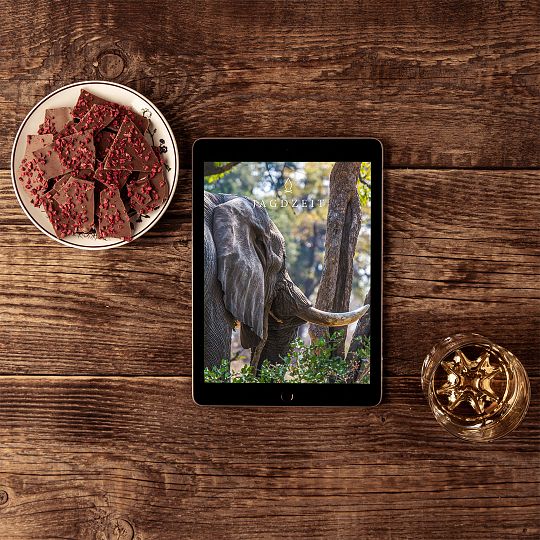

Nichts ist gewaltiger und beeindruckender, als hinter einem großen, alten afrikanischen Elefanten herzulaufen. Ihn anzuschleichen, bis sich die Nackenhaare sträuben und der Instinkt einem rät, wieder Distanz zwischen sich und den grauen Riesen zu bringen. Nie ist der Durst größer als am Ende eines langen Tages auf der Fährte, wenn das Wasser nachmittags ausgegangen ist. Und nie ist der Zwiespalt zwischen Freude und Demut so stark, wenn der Bulle, der seit fünf Jahrzehnten durch die Savanne gestreift ist, tot zu Boden fällt.

Text Bernd Kamphuis

Fotos Bernd Kamphuis, Johann Louw (Aufmacher)

Es ist Ende Oktober und drückend heiß. Über vierzig Grad steigen die Temperaturen mittags. Das ist die Zeit, in der man zu den Bullen aufschließen muss, denn normalerweise schieben sich die grauen Giganten in der größten Hitze unter einem Baum ein, der Schatten spendet. Wir folgen seit den frühen Morgenstunden der Fährte eines Bullen, der aus einer Gruppe von Vieren durch seine riesigen Säulenabdrücke heraussticht – und sind jetzt dran, haben fast aufgeschlossen. Die Fährte ist ganz frisch, der Dung dampfend warm, die Bruchstellen der von den Elefanten abgeknickten Äste noch feucht. Stephan sagt leise, dass wir die Bullen gleich entdecken werden. Keine zehn Minuten später sehen wir sie. Genauer gesagt entdeckt Tracker Joseph die Elefanten, deren Konturen sich im dichten Buschwerk fast völlig auflösen. Regungslos, nur ab und an unterbrochen vom Flappen der großen Segel, manchmal das Gewicht von einer Säule auf die andere verlagernd, harren sie ansonsten still aus. Dicht aneinander gedrängt unter einem großen Leadwood entdecke auch ich die Konturen der großen Tiere, die erstaunlich gut mit dem grauen Buschwerk verschmelzen. Sofort geht mein Adrenalinspiegel hoch, auch wenn ich nur der Rep...